目次

いぼ痔

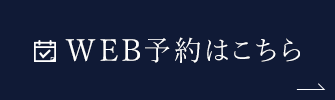

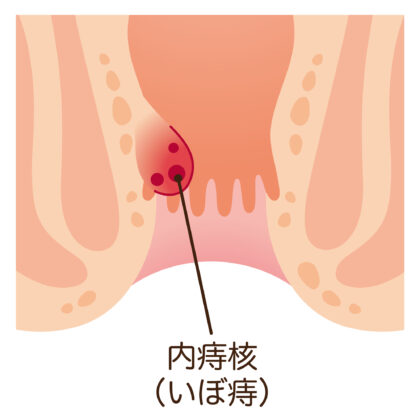

いぼ痔(痔核)とは

肛門周辺には毛細血管が集中した静脈叢が存在しており、クッションの役割を果たしています。

排便時に強くいきむ、体の冷えや便秘により肛門に負荷が大きくかかることで、静脈叢が腫れ、いぼのような膨らみが発生した状態をいぼ痔と言います。また、肛門の皮膚と直腸粘膜の繋ぎ目には歯状線が存在しており、この歯状線よりも内側に発生した痔は内痔核、外側に発生した痔は外痔核と呼ばれます。

痔の種類に応じて症状や治療法には違いがあります。

いぼ痔の治療法

ジオン注射 (ALTA療法)

ジオン注射は内痔核に対して行われる治療法で、注射を用いて痔に薬剤を流し込み、硬化させて縮小させます。なお、注射の角度や位置、注入量については繊細なコントロールが必要で、高度な技術が求められます。

ジオン注射は内痔核に対して行われる治療法で、注射を用いて痔に薬剤を流し込み、硬化させて縮小させます。なお、注射の角度や位置、注入量については繊細なコントロールが必要で、高度な技術が求められます。

当院では、ジオン注射に対応した熟練の医師が治療を行います。 今後大きくなる可能性がある内痔核に対してはジオン注射を行い、既に巨大化している内痔核に対しては手術で取り除くなど、状態に応じて適切な治療を行います。

輪ゴム結紮治療

輪ゴム結紮治療は内痔核に対して行う治療法で、内痔核の根元近くを特殊な輪ゴムで縛って血流を遮断します。

数日すると内痔核は壊死して自然と脱落します。脱落した内痔核は輪ゴムとともに7~10日ほどで排便時に体外に排出されます。手術は短時間で終わり麻酔も必要なく、術後も痛みをほとんど感じないことがメリットです。

一方、デメリットとしては、巨大化した内痔核に対しては行えず、また、内痔核自体を取り除くわけではなく、縮小させて自然に脱落させるものなので再発リスクがあります。

痔核結紮切除

痔核結紮切除は、内痔核・外痔核いずれにも適応した治療法で、痔核と繋がる動脈を縛り、痔核とその周囲の皮膚を切除します。

再発率が上述した治療に比べて低いことがメリットですが、傷が治るまでに時間がかかります。

ハイブリッド手術

ハイブリット手術は、ジオン注射と結紮切除術を組み合わせた治療法です。

痔核が多数発生している場合、1回の手術ですべて取り除こうとすると、肛門部の変形や狭窄が起こるリスクがあります。そのため、痔核が多発している患者様には、ハイブリット手術をご案内することがあります。小さな内痔核に対してはジオン注射を、大きな痔核に対しては結紮切除術を実施します。結紮の施術範囲を最小限に抑えることで、肛門からの出血や狭窄リスクを軽減できます。

当院では、日帰りにてハイブリッド手術を行っていますので、お気軽にご相談ください。

切れ痔

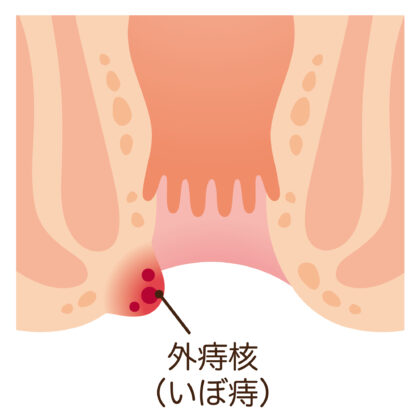

切れ痔(裂肛)とは

切れ痔(裂肛)とは、肛門の皮膚が切れたり避けたりすることで傷が生じた状態です。

切れ痔(裂肛)とは、肛門の皮膚が切れたり避けたりすることで傷が生じた状態です。

強い勢いの下痢や、便秘による硬い便が肛門を通った際に肛門付近が切れてしまい、傷が生じることがあります。この傷から出血が起こり、トイレットペーパーに血が付着したことをきっかけに受診される方も多いです。 切れ痔は治癒後も再発を繰り返す特徴があり、軟膏や座薬により傷や痛みを改善することに加え、根本的な原因となる下痢や便秘を解消するために排便習慣を整えることが必要です。

切れ痔が繰り返して慢性化した場合、傷が硬化して肛門が狭窄する可能性があります。この状態では薬物療法では治癒が見込めないため手術を行います。

切れ痔の治療

急性期

一般的に軟膏を使用します。なお、切れ痔は治癒するまでに時間がかかり、1週間から長ければ月単位で治療を続けることも多いです。

慢性期

切れ痔が長期間にわたって続くと、傷痕に炎症が発生して肛門が狭窄することがあります。 肛門括約筋が過度に緊張した状態のため、肛門の狭窄を解消するためには手術を検討することもあります。なお、手術を行うケースは、切れ痔の患者様の1割程度です。

切れ痔の手術

用手肛門拡張術

麻酔により括約筋の緊張を解いた後、医師が指で肛門を拡げます。

肛門の狭窄を解消することで、切れ痔の再発や便秘の改善が期待できます。

※この治療では切開は実施しません。

側方皮下内括約筋切開術

用指肛門拡張術と同様に肛門括約筋の緊張を解く治療法です。

この方法では括約筋を部分的に切開し、過緊張状態にあった肛門を改善します。

裂肛切除術、肛門ポリープ切除

切れ痔が慢性化している場合に行います。

肛門ポリ-プが発生している場合、切れ痔とともにポリ-プも切除します。

皮膚弁移動術(SSG)

裂肛切除術で切除した部分を周囲の皮膚で被せて縫合することで、肛門の狭窄を解消します。日帰りで行えます。

痔ろう

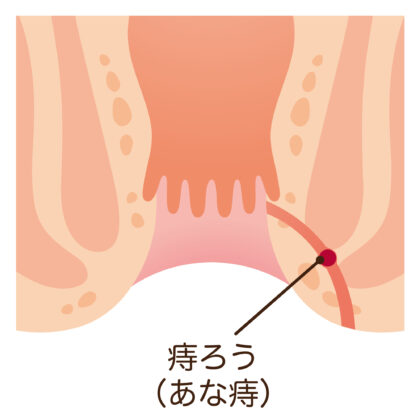

肛門周囲膿瘍が悪化したものが痔ろうです

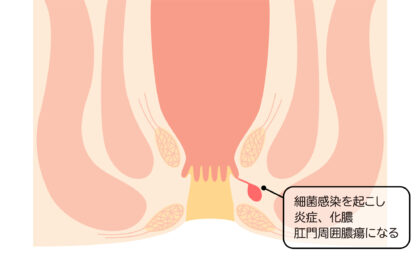

直腸と肛門の境目には歯状線がありますが、歯状線には肛門陰窩という小さな窪みが並んでいます。ここに細菌が入り込み、化膿した状態を肛門周囲膿瘍と呼びます。

直腸と肛門の境目には歯状線がありますが、歯状線には肛門陰窩という小さな窪みが並んでいます。ここに細菌が入り込み、化膿した状態を肛門周囲膿瘍と呼びます。

肛門周囲膿瘍が長期間に渡って続くと、膿が皮膚まで進んでトンネルを形成し、最終的には皮膚に穴をあけて体外に排出されます。なお、トンネルは残った状態となり、これを痔ろう(穴痔)と言います。膿が体外に排出されることで、痛みや発熱などの症状は解消しますが、残った穴は自然に塞がることはないため、手術が必要です。

放置していると、炎症を繰り返して痔ろうが複雑化し、治療の難易度も上がるため早めに当院までご相談ください。

痔ろうの手術

痔ろうは自然治癒することはなく、治療せずにいると複雑化していきます。

痔の大半は良性疾患であるものの、痔ろうに関してはがん化する恐れがあります。そのため初期の段階で治療を受けることが大切です。

痔ろうは、肛門括約筋の内部にトンネル(瘻管:ろうかん)が残っている状態です。手術で瘻管を取り除き、細菌が再度括約筋に侵入することを防ぎます。瘻管の切除方法は複数ありますが、機能温存性や根治性、手術後の管理・注意点が異なります。単純痔ろうの場合は治療を日帰りで行えますが、複雑化している場合は入院による治療が必要となり、その場合は提携している入院設備の整った医療機関をご紹介します。

瘻管切開開放術(lay open法)

瘻管の原発口から二次口までを切開して開放する方法で、縫合は必要ありません。

肛門後方付近に瘻管が形成されている場合、肛門括約筋を切除しても肛門機能に影響が及ぶことはありません。また、再発率も低い点がメリットです。

括約筋温存術(くり抜き法、coring out法)

瘻管の二次口からくり抜く方法で、切開範囲は狭いため、肛門の変形や機能を温存できる方法です。

肛門前方や側方にある痔ろうに対して有効です。

シートン法

シートン法は、瘻管の穴に輪ゴムを通して少しずつ縛りあげていくことで徐々に瘻管を切開していきます。

初日の日帰り手術後、1~2週間に一度「締め直し」のために受診して頂く必要があります。瘻管は少しずつ切開されていき、切開された筋肉から自然に治っていきます。輪ゴムを通すだけなので肛門括約筋へのダメージが少なく、再発リスクも低いです。

肛門周囲膿瘍

肛門周囲膿瘍とは

肛門の皮膚と直腸粘膜の繋ぎ目にある歯状線に便が侵入し、細菌が繁殖して炎症が発生することがあります。肛門周囲膿瘍は、細菌感染による炎症が肛門の内側にも及び、膿が溜まった状態です。

肛門の皮膚と直腸粘膜の繋ぎ目にある歯状線に便が侵入し、細菌が繁殖して炎症が発生することがあります。肛門周囲膿瘍は、細菌感染による炎症が肛門の内側にも及び、膿が溜まった状態です。

悪化すると、溜まった膿が皮膚に向かってトンネルを掘り進めて、高熱や激しい痛みを起こします。進行すると膿は皮膚を破って体外に排出され、痔ろうとなります。

痔ろうはがん化する恐れがあるため、排便時に膿が確認されたり、肛門付近にしこりが認められたりする場合、すぐに当院までご相談ください。

治療

肛門周囲潰瘍や痔ろうに至ると、抗菌薬の内服では治療効果が見込めないことが多いため、切開によって排膿する対応になることがほとんどです。

切開の際は、視診・触診を行って膿が溜まっている部分をチェックしますが、深い部分に膿が溜まっている場合は超音波下で切開手術を行います。