肛門科について

肛門疾患では、肛門のかゆみや痛み、腫れ、痔の脱出、出血などの症状がよく起こります。

肛門疾患では、肛門のかゆみや痛み、腫れ、痔の脱出、出血などの症状がよく起こります。

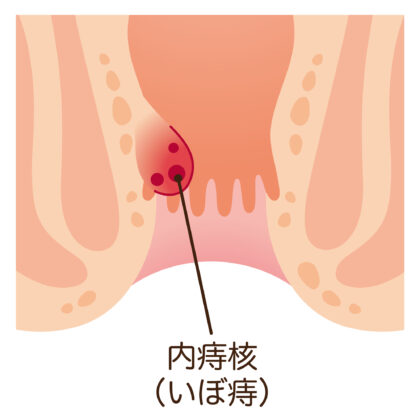

主な疾患には、いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、肛門周囲膿瘍、痔ろうが挙げられます。肛門疾患の診断は、問診や視診、肛門鏡検査などを実施します。昨今、3人に1人は痔になっていると考えられており、よくある疾患ではありますが、直腸がんや肛門がんなど深刻な疾患も痔と同様の症状を示すため、注意が必要です。

肛門疾患の主な症状

肛門の膨らみ・出っ張り

痔核、脱出した内痔核、直腸脱、肛門ポリープ、大腸ポリープなどの可能性があります。

大腸ポリープは前がん病変で、がん化する恐れもあるため早めに当院までご相談ください。

肛門からの出血

いぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、クローン病、潰瘍性大腸炎などの可能性があります。

肛門科を受診する理由となることが多いですが、大腸疾患が原因で出血していることも考えられるため検査・診断が欠かせません。

肛門痛

切れ痔(裂肛)、嵌頓痔核、血栓性外痔核、肛門周囲膿瘍などの可能性があります。

痛みを早く抑えるためにも、症状を自覚したら早めに当院までご相談ください。

肛門のかゆみ

肛門周囲皮膚炎、白癬菌などの真菌(カビ)感染症の可能性があります。

主な肛門疾患

肛門ポリープ

肛門と直腸の繋ぎ目には歯状線が存在します。歯状線には肛門乳頭と呼ばれる細長い凸凹があります。

肛門ポリープは肛門乳頭が肥大化したものです。相応の大きさになると、内痔核と同様に排便時に出血や脱出が発生し、その他、残便感や常に便意を感じるようになり、かゆみやかぶれが生じることもあります。肛門ポリープは炎症性や線維性など、形状やサイズが様々です。なお、大腸ポリープと違って、がん化リスクはありません。

肛門ポリープの原因は、便通異常・いぼ痔・切れ痔・痔ろうなどによる慢性的な刺激、炎症などが挙げられます。治療は手術による切除を行います。

肛門皮垂

肛門皮垂とは、肛門周囲の皮膚のたるみです。たるみは鶏のトサカのような形をしています。

肛門が何らかの原因で一時的に腫れ、その腫れが引いたあと、皮膚のたるみが戻らずに残ってしまったために起こります。切除治療を行うことが一般的です。

肛門周囲皮膚炎

肛門周囲の皮膚に炎症が発生した状態です。アレルギー性疾患や真菌症(カンジダなど)、肛門皮垂、いぼ痔、切れ痔、肛門ポリープなどがよくある原因です。

また、排便後に過剰に拭いてしまったり、ウォシュレットなどを使い過ぎたりすることで、発症に至ることも多いです。治療は、内服薬や軟膏を用いた薬物療法を行います。原因が真菌症の場合、一般的な軟膏を使用すると増悪を招く恐れがあるため、医療機関で適切な治療を受けましょう。

また、肛門周囲をきれいにすることは大切ですが、拭き過ぎ・洗いすぎも悪化を招くため、気を付けましょう。

肛門科診療の流れ

1問診

まずは問診にて、症状の内容、排便の状態・頻度、生活習慣、困っていることなどについて詳細を伺います。既往歴や服用中のお薬などについてもお聞かせください。お薬の内容が分かるお薬手帳、あるいはお薬自体をご持参いただけるとスムーズです。

2視診と指診

診察台で膝を曲げた状態で横になっていただきます。お尻が見える位置まで下着を下げ、腰に大きなタオルをかけます。医師が診察するために必要な分だけタオルをめくります。 指診は、ゴム手袋を着用し指を肛門に入れ、肛門内部のしこりやポリープの有無や状態、狭窄の有無を確認します。麻酔ゼリーを指に十分に付けるため、不快感や痛みはほとんどありません。

3肛門鏡検査

麻酔ゼリーを付けた筒状の内視鏡を使用し、肛門内部の状態を調べます。

4診断と説明

検査結果をもとに医師が患者様の状態を丁寧にご説明します。結果次第では、精密検査として大腸カメラ検査をご案内することもあります。治療方針もご提案させて頂き、内容にご納得いただいた上で治療を進めていきます。